Il y 4 années, la justice administrative avait annulé l’autorisation pluriannuelle de prélèvements d’eau à des fins agricoles au profit de plus de 5000 irrigants dans le sous bassin de l’Adour (incluant les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, le Gers et les Hautes-Pyrénées).

En cause, le surdimensionnement des volumes accordés malgré un déficit quantitatif très marqué sur ce territoire où la maïsiculture est encore majoritaire. Pour mémoire à l’étiage, plus de 90% des volumes prélevés (cours d’eau et nappes phréatiques inclus) sont destinés à l’irrigation.

Lien vers l’état des lieux (DREAL Occitanie) : https://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiches_ougc_20201028.pdf

Dans sa décision (n°21BX01326) du 21 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux avait conclu que « ces volumes autorisés sont supérieurs d’environ 35% aux volumes prélevables initiaux notifiés en 2008 de 165,45 Mm3 établis sur la base d’une étude de l’agence de l’eau Adour-Garonne laquelle repose sur un bilan des besoins et des ressources ».

Après la suspension[1] par le tribunal administratif de Pau de l’arrêté provisoire délivré pour l’été 2024 pour les mêmes motifs, les préfets ont décidé pour la période 2025 à 2028, de fixer des nouveaux volumes prélevables suivant une baisse progressive devant atteindre des prélèvements maximums de 180 millions de mètres cubes (Mm3) en 2027.

Si cette tendance tardive est bienvenue et résulte de l’opiniâtreté de nos associations, les volumes accordés demeurent toujours déconnectés des réalités naturelles.

Dans un communiqué de presse[2], le syndicat IRRIGADOUR (représentants les 5000 irrigants de ce territoire) s’est dit prêt à ne pas respecter ces volumes en prétextant une baisse brutale des volumes accordés. C’est pourtant bien les représentants des irrigants eux-mêmes qui ont dès 2009, lors de la réforme3 des volumes prélevables, choisi de contester le calcul réalisé par les services de l’Etat, conduisant à des volumes maximums fixés à 169 millions de mètres cubes (Mm3).

Nul doute que le maintien de tels volumes aggraveront encore plus la situation déficitaire de ce bassin où les récentes études de l’agence de l’eau alertent sur une baisse des débits en période d’étiage allant jusqu’à -50% en 2050.

[1] Décision accessible ici : https://pau.tribunal-administratif.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/prelevements-d-eau-a-usage-agricole-sur-le-sous-bassin-de-l-adour2

[2] Accessible ici : https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/quotas-d-eau-dans-les-landes-irrigadour-se-dit-pret-a-desobeir-9575814

[3] La réforme, introduite par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006 et précisée par la circulaire du 30 juin 2008 et celle du 3 août 2010, vise à mettre en place une gestion durable (structurelle) des prélèvements en 4 grandes étapes :

1. Identifier les bassins en déséquilibre quantitatif à traiter en priorité, c’est-à-dire avec « une insuffisance autre qu’exceptionnelle des ressources en eau par rapport aux besoins », pour réviser, le cas échéant, la liste des zones de répartition des eaux (ZRE).

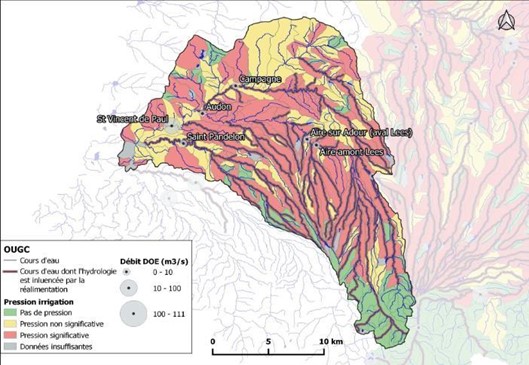

2. Dans tous les bassins en déséquilibre, les agences de l’eau et les services de l’État, ou les SAGE lorsqu’ils existent, déterminent le volume prélevable (ou condition de prélèvement maximal), tous usages confondus, garantissant le bon fonctionnement des milieux aquatiques et donc le respect 8 années sur 10 des débits ou niveaux piézométriques d’objectif (DOE et POE des SDAGE). Ce volume est ensuite partagé entre les grands usages (agriculture, eau potable, industrie), notamment via les règlements des SAGE.

3. Un programme de révision des autorisations de prélèvements doit ensuite être défini de manière à atteindre les volumes prélevables. Ce programme doit être élaboré en collaboration avec l’ensemble des acteurs concernés. Il repose sur un ensemble de mesures visant à encourager les économies d’eau, à faire évoluer les assolements vers des cultures moins consommatrices et à créer, sous certaines conditions, de nouvelles retenues.

4. Pour les bassins où les déséquilibres sont particulièrement liés aux prélèvements agricoles, la LEMA (article 21) prévoit la création d’organismes uniques de gestion collective (OUGC), chargés de gérer le volume prélevable dédié à l’usage agricole. L’objectif est de bâtir, à une échelle géographique cohérente avec la ressource, une gestion collective permettant une meilleure répartition entre irrigants, d’une ressource disponible mais limitée.

Face à l'urgence écologique, aidez-nous à agir en toute indépendance.

Votre contribution donne droit à une réduction fiscale de 66% du montant du don.